Le Morpho

Le morpho est un genre de papillons, de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Morphinae. Le nom vernaculaire morpho ou morpho bleu peut désigner plusieurs espèces de papillons bleu iridescent du genre Morpho, qui vivent dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud : Brésil, Costa Rica, Equateur, Guyane, et Venezuela. Ce papillon étonne par les couleurs métalliques de l'intérieur de ses ailes. Ces couleurs vives ont probablement un rôle social. En particulier, pour plusieurs espèces, il y a une différence importante entre la couleur des males et celle des femelles, qui est plus terne.

L'extérieur des ailes, visible lorsque ses ailes sont fermées, est plus discret : d'une tonalité plutôt marron, il imite les yeux d'oiseaux, ce qui permet d'éloigner les prédateurs. La chenille, quant à elle, dégage une odeur assez repoussante. Il peut vivre jusqu'à deux mois, et se nourrit principalement de jus de fruits mûrs. Il survole les cours d'eau où il a la place de voler librement et où il évite au maximum les prédateurs. C'est l'un des plus grands papillons existants, avec une envergure qui peut atteindre 20 cm.

La lumière

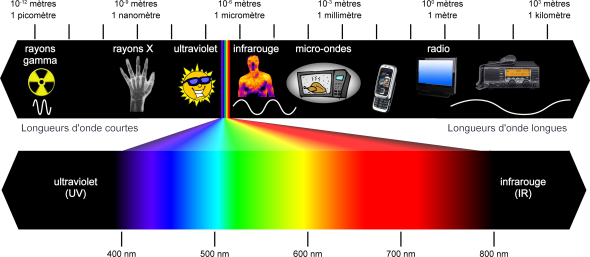

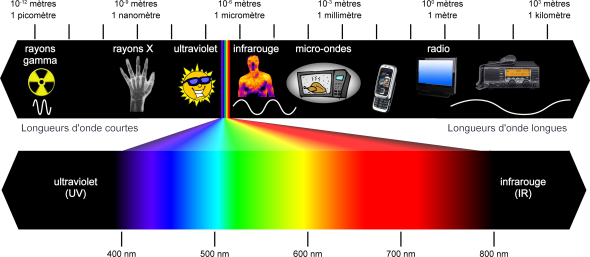

La lumière visible est une onde électromagnétique, c'est à dire qu'elle est à la fois une onde et un corpuscule appelé photon. On peut donc la caractériser à la fois par les propriétés de l'onde – la longueur d'onde ou la fréquence – et par celles du corpuscule – son énergie. Longueur d'onde, fréquence et énergie sont reliées par des relations très simples, car elles sont en fait les différentes facettes d'une même propriété, qui est la couleur. Toutes les ondes électromagnétiques ne sont pas visibles par l'œil humain. C'est le cas par exemple de l'infrarouge, des ondes radios ou des rayons X par exemple. La seule différence entre la lumière visible et ces autres ondes électromagnétiques est leur « couleur ». Alors que les ondes radio ont une longueur d'onde de plusieurs millimètres ou centimètres, ou que les rayons X ont des longueurs d'onde au plus de 10 nanomètres, la lumière visible se situe entre 400 et 800 nanomètres, de l'indigo au marron. Ou, si l'on préfère, du violet foncé au rouge très foncé. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à cette longueur d'onde : chaque photon de la lumière indigo renferme donc deux fois plus d'énergie que chaque photon de la lumière marron.

Pour en savoir plus, voir les kezakos « Comment fonctionnent les radars automobiles », « D'où viennent les couleurs changeantes des ailes de papillons », « Comment fonctionne une IRM », « Pourquoi le ciel est bleu » et « Comment fonctionne un écran LCD »

Interaction atome - lumière

La couleur d'un objet, la pomme de l'épisode par exemple, correspond à la couleur des photons qu'il ré-émet quand on l'a éclairé. On l'observe à l'échelle macroscopique, mais il faut analyser ce phénomène à l'échelle de l'atome pour bien le comprendre. !

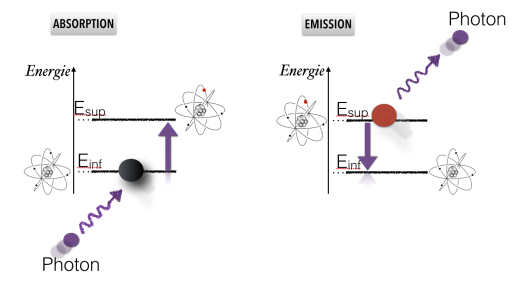

Cela s'explique à l'échelle microscopique à l'aide du spectre d'énergie des atomes qui constituent l'objet. Pour simplifier, supposons qu'il n'existe que deux états, un état de basse énergie EInf et un état supérieur d'énergie plus élevée, égale à ESup. L'électron ne peut prendre que ces deux valeurs d'énergie, et aucune autre. Pour passer d'une valeur à une autre, l'électron absorbe ou émet de la lumière, c'est à dire un photon.

Un électron de l'atome peut passer d'un état non excité à un état excité en absorbant un photon, en gagnant de l'énergie. Mais ce photon doit avoir une énergie exactement égale à △E = ESup - EInf. Or comme l'énergie d'un photon correspond à une longueur d'onde donnée, le photon absorbé a une couleur bien précise. Par exemple, si l'énergie d'excitation de l'atome correspond à l'énergie de la lumière bleue, seule la lumière bleue sera absorbée.

Mais au fait, que devient l'énergie emmagasinée par l'atome ? Elle est en fait très vite restituée par l'atome, car un état excité n'est pas stable, et l'atome se désexcite donc plus ou moins rapidement. Elle peut être restituée de trois façons différentes : sans ré-émettre de la lumière, en ré-émettant de la lumière, ou un peu des deux.

Si l'atome se désexcite sans émettre de lumière (on parle de transition non radiative), l'énergie est ré-émise le plus souvent sous forme thermique : le matériau chauffe. Reprenons l'exemple de l'objet qui absorbe la lumière bleue : si l'on éclaire un tel objet avec de la lumière blanche, et que la désexcitation de l'atome se fait de façon non radiative, la lumière qui reviendra sera de la lumière blanche à laquelle on a soustrait le bleu, et donc de la lumière jaune. Notre objet apparait donc jaune.

Si l'atome se désexcite en émettant de la lumière, le lumière ré-émise ne peut être que de la même couleur que la lumière absorbée. Tout se passe alors comme si le matériau n'avait pas absorbé la lumière, mais l'avait simplement réfléchie. Le phénomène d'absorption suivi d'une émission est appelé la diffusion, et l'on parle d'ailleurs de réflexion diffuse pour le comportement de la lumière dans ce cas là. Pour notre objet jaune, c'est en fait ce qui se passe pour toutes les autres couleurs que le bleu.

Enfin, l'atome peut se désexciter partiellement sans émettre de lumière, puis finalement se désexciter complètement en ré-émettant un photon. Il faut bien sûr qu'il existe un niveau d'énergie intermédiaire, et dans ce cas, le photon ré-émis a une énergie plus faible que le photon absorbé, il a donc une longueur d'onde plus élevé : c'est les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence.

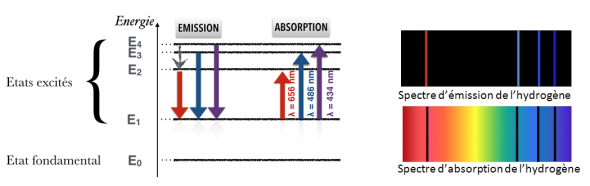

Pour conclure, regardons maintenant le spectre réel d'un atome, on peut analyser les différentes interactions lumière-matière qui sont possibles. Concentrons nous par exemple sur les 5 premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Si l'atome est dans un état excité à une énergie E2, alors il peut émettre un photon dont l'énergie est égale à E2-E1, ce qui correspond à un photon de couleur rouge. De la même façon, si l'atome est à l'état E1 mais qu'un photon de couleur bleue arrive sur lui, il peut lui céder de l'énergie et l'exciter au niveau 3.

La lumière

La lumière visible est une onde électromagnétique, c'est à dire qu'elle est à la fois une onde et un corpuscule appelé photon. On peut donc la caractériser à la fois par les propriétés de l'onde – la longueur d'onde ou la fréquence – et par celles du corpuscule – son énergie. Longueur d'onde, fréquence et énergie sont reliées par des relations très simples, car elles sont en fait les différentes facettes d'une même propriété, qui est la couleur. Toutes les ondes électromagnétiques ne sont pas visibles par l'œil humain. C'est le cas par exemple de l'infrarouge, des ondes radios ou des rayons X par exemple. La seule différence entre la lumière visible et ces autres ondes électromagnétiques est leur « couleur ». Alors que les ondes radio ont une longueur d'onde de plusieurs millimètres ou centimètres, ou que les rayons X ont des longueurs d'onde au plus de 10 nanomètres, la lumière visible se situe entre 400 et 800 nanomètres, de l'indigo au marron. Ou, si l'on préfère, du violet foncé au rouge très foncé. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à cette longueur d'onde : chaque photon de la lumière indigo renferme donc deux fois plus d'énergie que chaque photon de la lumière marron.

Pour en savoir plus, voir les kezakos « Comment fonctionnent les radars automobiles », « D'où viennent les couleurs changeantes des ailes de papillons », « Comment fonctionne une IRM », « Pourquoi le ciel est bleu » et « Comment fonctionne un écran LCD »

Les interférences

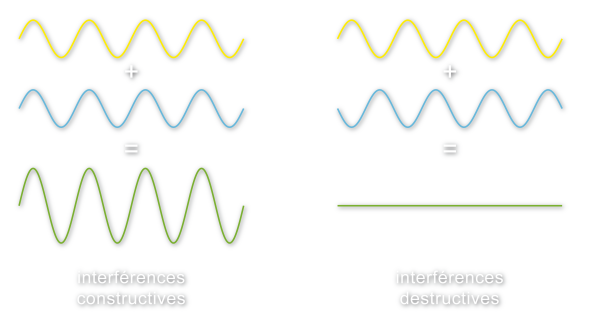

Le phénomène d'interférence apparaît en optique lorsque deux ondes lumineuses de même longueur d'onde se superposent. Là où les deux ondes oscillent en phase, les ondes s'ajoutent pour créer plus de lumière. On parle alors d'interférences constructives. En revanche, si les deux ondes sont en « opposition de phase », elle s'annihilent et donnent moins de lumière, et même plus de lumière du tout si elles ont la même intensité : ce sont les interférences destructives.

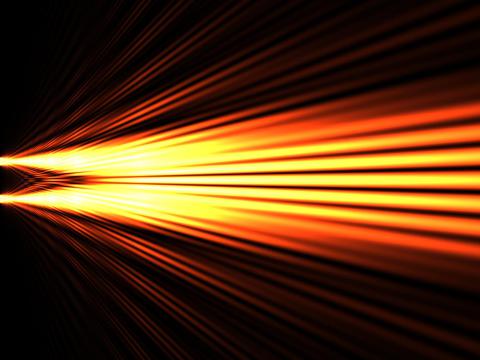

La succession des maxima et des minima d'intensité dans l'espace s'appelle la figure d'interférence, et elle dépend de la façon dont les deux sources de lumière sont disposées l'une par rapport à l'autre. La phase d'une onde lumineuse en un point donné dépend en effet, entre autres, de la distance entre ce point et la source de lumière. L'expérience la plus connue pour réaliser des interférences consiste à prendre deux sources de lumière exactement identiques, avec la même longueur d'onde et la même phase. Pour les obtenir, on n'utilise qu'une seule source de lumière derrière deux fines fentes : les deux fentes deviennent deux sources de lumière identiques, et elles se superposent dans l'espace selon la distribution montrée ci-dessous. On appelle ce dispositif les fentes d'Young, du nom du physicien qui réalisa pour la première fois cette expérience en 1801. Si l'on met un écran pour visualiser les interférences dans le plan perpendiculaire au bord droit de la figure ci-dessous, on obtient la figure d'interférences montrée plus bas. Pour en savoir plus...

Le filtre interférentiel

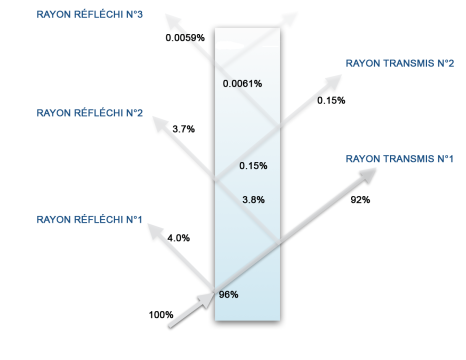

À l'interface entre le verre et l'air, il y a toujours une petite partie de la lumière, environ 4%, qui se réfléchit, du moins quand la lumière arrive perpendiculairement sur le verre. Et donc dans ce cas, 96% de la lumière entre dans le verre. Quand elle traverse une vitre, 4% de la lumière se réfléchit donc sur la face d'entrée de la lame de verre, puis 4% des 96% restant (soit 3.8%) se réfléchit sur la face de sortie, à l'intérieur de la lame de verre. Lorsque ces 3.8% tape (par l'arrière, voir le schéma ci-dessous) la face d'entrée, la plus grande partie (3.7% du total) ressort, et 4% de ces 3.8% (soit 0.15% de l'intensité initiale) sont à nouveau réfléchis, et ainsi de suite. Les deux premiers faisceaux réfléchis ont à peu près la même intensité (4% et 3.7% de l'onde initiale), et si on les superpose, leurs interférences seront donc très marquées. Si les deux faces de la vitre sont parfaitement planes et parallèles, la différence de phase entre ces deux ondes sera partout la même. En pratique, si l'épaisseur de la vitre est un nombre entier de fois la moitié de la longueur d'onde de la lumière, on a des interférences constructives et la lumière correspondant à cette longueur d'onde est réfléchie, tandis que les autres couleurs sont moins réfléchies, voire pas du tout. Quand on regarde une flaque d'eau avec de l'essence en surface, la couche d'essence a une épaisseur variable, et la couleur réfléchie par l'essence varie en fonction de cette épaisseur : on voit donc des dégradés de couleur.

Avec notre lame de verre, le filtrage de couleur ne s'opère que sur une toute petite partie de la lumière (environ 4%), et uniquement en réflexion. En effet, en transmission, le rayon réfléchi deux fois à l'intérieur de la lame ressort avec une intensité 600 fois plus faible que le rayon qui est transmis directement, et la modulation de l'intensité due aux interférences est donc pratiquement nulle.

Pourtant, on peut exploiter ce phénomène pour créer des filtres capables de ne laisser passer qu'une bande de couleurs. Pour cela, on change le coefficient de réflexion du verre en appliquant un traitement à la surface de la vitre. En fonction du coefficient de réflexion et de l'épaisseur de la lame de verre, on peut s'arranger pour faire un filtre qui laisse passer par exemple toutes les longueurs d'onde inférieures au vert (donc qui bloque le jaune, l'orange et le rouge), ou l'inverse, ou un filtre qui ne laissera passer qu'un couleur donnée. Pour en savoir plus, voir l'applet proposée par l'université du Mans. Enfin, il faut savoir qu'en pratique, les filtres interférentiels commerciaux utilisent plusieurs lames successives, pour multiplier les interférences et donc optimiser la sélection des longueurs d'ondes transmises.

Structure des ailes du Morpho

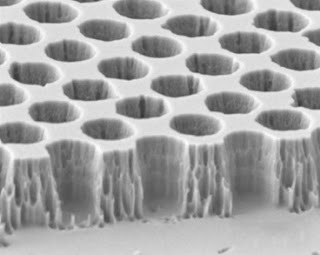

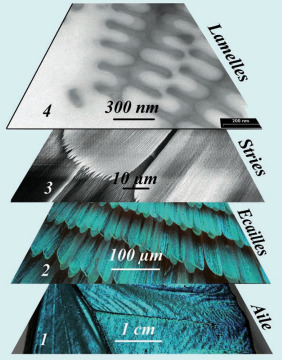

La structure des ailes de papillon est très complexe. On parle de structure multi-échelle, car on trouve des structures différentes à l'échelle du centimètre, du micromètre et du nanomètre. À l'échelle du cm, l'aile est composée de deux membranes, caractérisées par leur réseau de nervures. On observe aussi toujours une rangée d'ocelles sur le bord de l'aile, des cercles concentriques qui imitent les yeux d'oiseaux. À l'échelle de 0.1 mm, on remarque que les membranes sont recouvertes de deux couches d'écailles. Celles qui sont directement sur la membrane s'appellent les « écailles de fond », et sont à la fois structurées et pigmentées. En effet, s'il est vrai que les Morphos sont principalement connus pour leur vive coloration bleue liée à la structure de leurs ailes, il n'en reste pas moins que les pigments constituent un élément fondamental de leur caractéristique chromatique. Enfin, à l'échelle du micromètre et en dessous, on observe d'autres structures, sous forme de stries et de lamelles. Pour en savoir plus, voir le livre très complet de Serge Berthier, Photonique des Morphos, dont le début est consultable en ligne (http://www.springer.com/physics/book/978-2-287-09407-1).

Les cristaux photoniques

Aujourd'hui, notre univers technologique est dominé par l'électronique. Mais l'électronique atteint ses limites, et on envisage de la remplacer par la photonique, c'est à dire de faire jouer à la lumière le rôle des électrons. En fait, cette révolution a déjà commencé : la transmission des informations par internet se fait majoritairement en transportant de la lumière dans des fibres optiques, et non plus en propageant de l'électricité dans les câbles de cuivre. Mais utiliser la lumière pour toutes les fonctions réalisées actuellement par l'électronique demande de pouvoir contrôler la propagation de la lumière à une échelle très petite, de l'ordre du nanomètre. Pour manipuler aussi précisément les photons, les physiciens utilisent ce qu'il appellent des cristaux photoniques, des structures artificielles périodiques, capables par exemple d'autoriser la propagation de certains photons et de l'interdire aux autres, de façon similaire à ce que fait un semi-conducteur avec les électrons. La confection de ces cristaux photoniques à grande échelle pose encore des problèmes, alors que la nature fait cela très bien. Les ailes des Morphos sont en effet des cristaux photoniques naturels, et les chercheurs s'en inspirent d'ailleurs pour développer leurs cristaux photoniques artificiels : c'est ce qu'on appelle la biomimétique. Pour en savoir plus...